|

|

| Korean J Med > Volume 93(4); 2018 > Article |

|

ņÜöņĢĮ

Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ļŖö ņÜ░ļ”¼ņŚÉĻ▓ī ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļ│┤ļŗż ņäĖļ░ĆĒĢśĻ│Ā ļŗżņ¢æĒĢ£ ņĀĢļ│┤ļź╝ ņĀ£Ļ│ĄĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░ ņŗØļÅäņØś ļ│æĒā£ņāØļ”¼ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØ┤ĒĢ┤ļź╝ ļåÆņØ┤ļŖöļŹ░ ņżæņÜöĒĢ£ ņŚŁĒĢĀņØä ĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņŚŁļźśņä▒ ņŗØļÅä ņ¦łĒÖśņØ┤ļéś ļŗżļźĖ ņŗ¼ņן ņ¦łĒÖśĻ│╝ Ļ░Éļ│äņØ┤ ņēĮņ¦Ć ņĢŖņĢä ņ¦äļŗ©ņØ┤ ļŖ”ņ¢┤ņ¦ĆļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦ÄņĢśņ£╝ļéś ņāłļĪ£ņÜ┤ Ļ▓Ćņé¼ņןļ╣äņÖĆ ļČäļźśļ▓Ģņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢśņŚ¼ ņ¦łĒÖśņØś ņĪ░ĻĖ░ ņ¦äļŗ©ņØ┤ Ļ░ĆļŖźĒĢ┤ņĪīņ£╝ļ®░ ĻĘĖļÅÖņĢł ņÜ░ļ”¼Ļ░Ć ņĢīņ¦Ć ļ¬╗Ē¢łļŹś ņŗØļÅäņØś ļ╣äņĀĢņāü ņāüĒā£ļź╝ ĒīīņĢģĒĢĀ ņłś ņ׳Ļ▓ī ļÉśņ¢┤ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ņéČņØś ņ¦łņØä ļåÆņØ╝ ņłś ņ׳ņ£╝ļ”¼ļØ╝ ĻĖ░ļīĆļÉ£ļŗż.

27ņäĖ ļé©ņ×ÉĻ░Ć 1ļģä ņĀäļČĆĒä░ ļ░£ņāØĒĢ£ ņŚŁļźś ņ”Øņāü, Ļ░ĆņŖ┤ļŗĄļŗĄĒĢ© ļ░Å ņ▓┤ņżæĻ░ÉņåīļĪ£ ļé┤ņøÉĒĢśņśĆļŗż. 6Ļ░£ņøö ņĀä Ļ░£ņØĖņØśņøÉņŚÉņä£ ļé┤ņŗ£Ļ▓Į Ļ▓Ćņé¼ļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņŚ¼ ņŚŁļźśņä▒ņŗØļÅäņŚ╝ ņÖĖ ĒŖ╣ņØ┤ ņåīĻ▓¼ņØ┤ ņŚåņ¢┤ proton pump inhibitor (PPI)ļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢ£ ņĢĮļ¼╝ņØä 3Ļ░£ņøöĻ░ä ļ│ĄņÜ®ĒĢśņśĆņ£╝ļéś ņ”ØņāüņØ┤ ļŹöņÜ▒ ņŗ¼ĒĢ┤ņĀĖ ņĄ£ĻĘ╝ņŚÉļŖö ļ¼╝ļÅä ņé╝ĒéżĻĖ░ Ēלļōżņ¢┤ņĪīļŗżĻ│Ā ĒĢ£ļŗż.

ļ│ĖņøÉņŚÉņä£ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ ļé┤ņŗ£Ļ▓ĮņŚÉņä£ ņ£äņŗØļÅäņĀæĒĢ® ļČĆņ£äņŚÉ ļ»Ėļ×Ć ļō▒ņØĆ Ļ┤Ćņ░░ļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢśĻ│Ā ņ£äņŗØļÅäņĀæĒĢ®ļČĆ(esopahgogastric junction, EGJ) ĒåĄĻ│╝ ņŗ£ ņĢĮĻ░äņØś ņĀĆĒĢŁĻ░Éļ¦ī ļŖÉĻ╗┤ņĪīļŗż. PPIļź╝ ņןĻĖ░Ļ░ä ļ│ĄņÜ®ĒĢ©ņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā ņ”ØņāüņØ┤ ņśżĒ׳ļĀż ņĢģĒÖöļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ņĄ£ĻĘ╝ņŚÉļŖö ņé╝Ēé┤Ļ│żļ×Ć ņ”ØņāüĻ╣īņ¦Ć ļ░£ņāØĒĢśņŚ¼ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØ┤ ņØśņŗ¼ļÉśņ¢┤ Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆļŗż. Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ņāü ĒĢśļČĆņŗØļÅä Ļ┤äņĢĮĻĘ╝ņØś ņØ┤ņÖäņŗ£ ņĢĢļĀźņØĖ integrated relaxation pressure (IRP) Ļ░ÆņØ┤ 24.7 mmHgļĪ£ ņāüņŖ╣ļÉśņ¢┤ ņ׳ņŚłņ£╝ļ®░ ņŗØļÅäņŚ░ļÅÖņÜ┤ļÅÖņØĆ ņåīņŗżļÉśņŚłĻ│Ā panesophageal pressurization ņåīĻ▓¼ņØä ļ│┤ņśĆļŗż(Fig. 1).

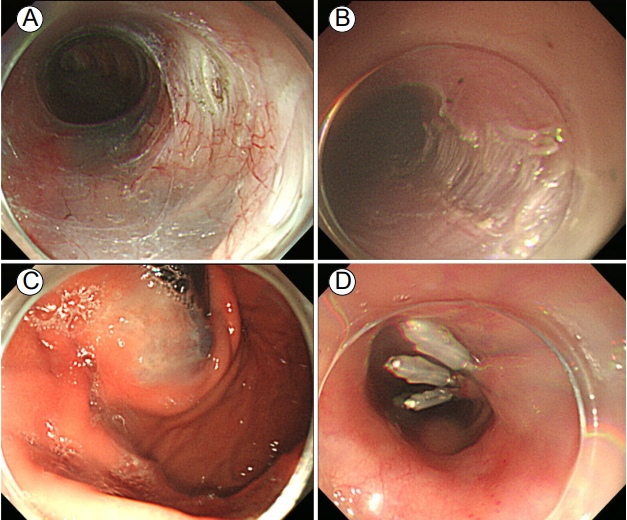

Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ņāü type II achalasiaļĪ£ ņ¦äļŗ©ļÉśņŚłĻ│Ā ĒÖśņ×ÉņØś Eckardt ņ”Øņāü ņĀÉņłśļŖö 11ņĀÉņØ┤ņŚłļŗż. ņ╣śļŻī Ļ│äĒÜŹņ£╝ļĪ£ ĒÆŹņäĀĒÖĢņןņłĀĻ│╝ Ļ▓ĮĻĄ¼ ļé┤ņŗ£Ļ▓Į ĻĘ╝ņĀłĻ░£ņłĀ(peroral endoscopic myotomy, POEM)ņØä Ļ│ĀļĀżĒĢśņśĆņ£╝ļ®░ ĒÖśņ×ÉņÖĆ ņāüņØśĒĢśņŚ¼ Ļ▓ĮĻĄ¼ ļé┤ņŗ£Ļ▓Į ĻĘ╝ņĀłĻ░£ņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśĻĖ░ļĪ£ ĒĢśņśĆļŗż. Ļ▓ĮĻĄ¼ ļé┤ņŗ£Ļ▓Į ĻĘ╝ņĀłĻ░£ņłĀņØĆ ņĀäņŗĀļ¦łņĘ© ĒĢśņŚÉ ņłśņłĀņŗżņŚÉņä£ ņ¦äĒ¢ēļÉśņŚłĻ│Ā ņ£äņŗØļÅäņĀæĒĢ®ļČĆ ĒĢśļČĆ 2 cmļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢśņŚ¼ ņ┤Ø 14 cmņØś ĻĖĖņØ┤ļĪ£ ĻĘ╝ņĀłĻ░£ļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆļŗż(Fig. 2). ņŗ£ņłĀ Ēøä ĒÖśņ×ÉņØś Eckardt ņ”Øņāü ņĀÉņłśļŖö 11ņĀÉņŚÉņä£ 1ņĀÉņ£╝ļĪ£ Ļ░ÉņåīĒĢśņśĆĻ│Ā Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ ņåīĻ▓¼ļÅä IRP Ļ░ÆņØ┤ 24.7 mmHgņŚÉņä£ 7.4 mmHgļĪ£ Ļ░ÉņåīĒĢśņśĆļŗż(Fig. 3). ņŗ£ņłĀ Ēøä 1ļģä Ļ▓ĮĻ│╝ ņŗ£Ļ╣īņ¦Ć ņ”ØņāüņØś ņ×¼ļ░£ņØ┤ ļ│┤ņØ┤ņ¦Ć ņĢŖĻ│Ā ņל ņ£Āņ¦ĆļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż.

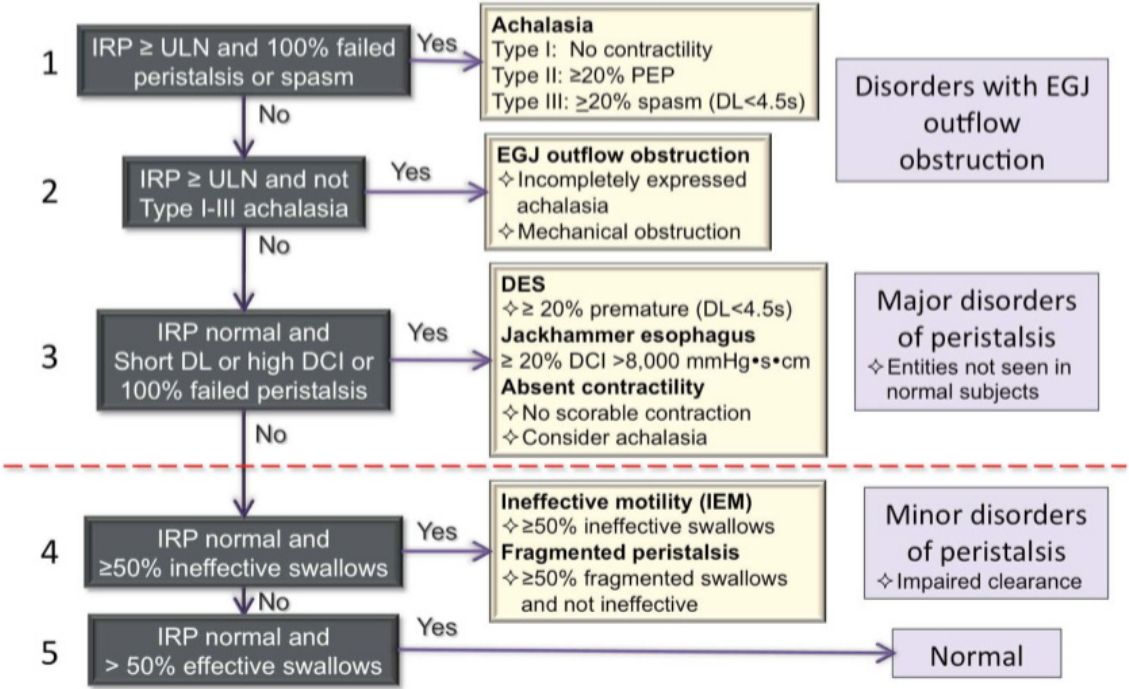

Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ļŖö ĻĖ░ņĪ┤ņØś ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ņŚÉ ļ╣äĒĢśņŚ¼ ņĢĢļĀź ņä╝ņä£Ļ░Ć ņ╣śļ░ĆĒĢśĻ▓ī ļČäĒżĒĢśņŚ¼ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ļ│ĆĒÖöļź╝ ļ│┤ļŗż ņäĖļ░ĆĒĢśĻ▓ī ņĖĪņĀĢĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ┤ ĻĖ░ĻĖ░ņØś ļÅäņ×ģņ£╝ļĪ£ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØś ņ¦äļŗ©ņŚÉ ņ׳ņ¢┤ ĒÜŹĻĖ░ņĀüņØĖ ļ░£ņĀäņØ┤ ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņĪīņØä ļ┐É ņĢäļŗłļØ╝ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØś ņĀĢņØśņÖĆ ļČäļźśļ¦łņĀĆ ņāłļĪ£ņØ┤ ņĀĢļ”ĮļÉśņŚłļŗż. Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ Ļ▓░Ļ│╝ļź╝ ĻĖ░ļ░śņ£╝ļĪ£ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØś ņāłļĪ£ņÜ┤ ļČäļźśļ▓ĢņØ┤ ļ¦īļōżņ¢┤ņ¦ĆĻ▓ī ļÉśņŚłļŖöļŹ░ ņ▓śņØī ļ▓äņĀäņØĆ 2008ļģä ņāīļööņŚÉĻ│ĀņŚÉņä£ ņŚ┤ļĀĖļŹś International HRM Working Group ĒÜīņØśļź╝ ĒåĄĒĢśņŚ¼ ņĀ£ņŗ£ļÉśņŚłļŗż[1]. ņØ┤Ēøä ļ¬ć ļ▓łņØś ņłśņĀĢņØä Ļ▒░ņ│É 2014ļģä ChicagoņŚÉņä£ ņäĖĻ│ä Ļ░üĻĄŁņØś ņåīĒÖöĻĖ░ņÜ┤ļÅÖĒĢÖĒÜī Ļ┤ĆļĀ© ņŚ░ĻĄ¼ņ×ÉļōżņØ┤ ļ¬©ņŚ¼ ĒÜīņØśĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝ ņ¦ĆĻĖł Ēśäņ×¼ ņé¼ņÜ®ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŖö Chicago classification v3.0ņØ┤ ļ¦īļōżņ¢┤ņ¦ĆĻ▓ī ļÉśņŚłļŗż[2]. Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ņŚÉņä£ļŖö ņĢĢļĀź ņłśņ╣ś ņØ┤ņÖĖņŚÉ ļŗżņ¢æĒĢ£ ņ¦ĆĒæ£ļōżņØ┤ ņĖĪņĀĢ Ļ░ĆļŖźĒĢ£ļŹ░(Table 1) [2], ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņ¦ĆĒæ£ļōżņØĆ Ēü¼Ļ▓ī ņłśņČĢ Ļ░ĢļÅä, ņłśņČĢ Ēī©Ēä┤, ņé╝Ēé┤ ņŗ£ 30 mmHg ļō▒ņĢĢ ņ£żĻ│ĮņäĀ Ēī©Ēä┤ņŚÉ ļö░ļØ╝ ņŚ¼ļ¤¼ Ļ░Ćņ¦ĆņØś ļ╣äņĀĢņāü ņÜ┤ļÅÖ Ēī©Ēä┤ņ£╝ļĪ£ ļČäļźśļÉ£ļŗż(Table 2) [2]. Chicago classificationņØĆ ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņŚ¼ļ¤¼ Ļ░Ćņ¦Ć ņ¦ĆĒæ£ņÖĆ ņÜ┤ļÅÖ Ēī©Ēä┤ņØä Ļ│äņĖĄņĀüņ£╝ļĪ£ ļČäņäØĒĢśņŚ¼ ļŗżņ¢æĒĢ£ ĒśĢĒā£ņØś ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØä ņ¦äļŗ©ĒĢĀ ņłś ņ׳ļÅäļĪØ ļÅäņÖĆņżĆļŗż(Fig. 4) [3]. ņĢäņ╣╝ļØ╝ņ¦ĆņĢäņØś Ļ▓ĮņÜ░ Chicago classificationņŚÉ ļö░ļØ╝ 1ĒśĢ, 2ĒśĢ, 3ĒśĢņ£╝ļĪ£ ļČäļźśĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░ ņŗØļÅäņ▓┤ļČĆņØś ņŚ░ļÅÖņÜ┤ļÅÖņØĆ ņĀĢņāüņØ┤ņ¦Ćļ¦ī ĒĢśļČĆņŗØļÅäĻ┤äņĢĮĻĘ╝ņØś ņØ┤ņÖäņŚÉ ņןņĢĀĻ░Ć ņ׳ļŖö ņ£äņŗØļÅäņĀæĒĢ®ļČĆ ĒÅÉņćä(EGJ outflow obstruction, EGJOO)ļØ╝ļŖö ņāłļĪ£ņÜ┤ ņ╣┤ĒģīĻ│Āļ”¼ņØś ņ¦łĒÖśļÅä ņ¦äļŗ©ĒĢĀ ņłś ņ׳Ļ▓ī ļÉśņŚłļŗż. ņŚģļŹ░ņØ┤ĒŖĖļÉ£ Chicago classificationņØä ņĀüņÜ®ĒĢĀ Ļ▓ĮņÜ░ ĻĖ░ņĪ┤ņØś ļČäļźśļ▓ĢņŚÉ ļ╣äĒĢśņŚ¼ ņ¦äļŗ©ņØ┤ ļČłļ¬ģĒÖĢĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ņÖĆ ņŻ╝ņÜö ņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖś(major motor disorder)ņØś ļ╣łļÅäĻ░Ć ņżäņ¢┤ļōĀ ļīĆņŗĀ ņ£äņŗØļÅäņĀæĒĢ®ļČĆ ĒÅÉņćäļéś ņé¼ņåīĒĢ£ ņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖś(minor motor disorder)ņØś ļ╣łļÅäĻ░Ć ļŖśņ¢┤ļé£ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż[3].

Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ Ļ▓░Ļ│╝ļź╝ ĻĖ░ļ░śņ£╝ļĪ£ ĒĢ£ Chicago classificationņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśņśĆņØä Ļ▓ĮņÜ░ ņĢäņ╣╝ļØ╝ņ¦ĆņĢäļź╝ ļ╣äļĪ»ĒĢ£ ņŚ¼ļ¤¼ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØä ņ¦äļŗ©ĒĢśļŖöļŹ░ ņ׳ņ¢┤ ĻĖ░ņĪ┤ņØś ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ņØś ņ¦äļŗ© ĻĖ░ņżĆņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśņśĆņØä ļĢīņŚÉ ļ╣äĒĢśņŚ¼ ĒÅēĻ░Ćņ×É Ļ░ä ņ¦äļŗ© ņØ╝ņ╣śļÅäļÅä ļåÆĻ│Ā ļ░░ņÜ░ĻĖ░ļÅä ņē¼ņÜ░ļ®░ ņłÖļĀ©ņ×Éļéś ļ╣äņłÖļĀ©ņ×É ļ¬©ļæÉ ņ¦äļŗ© ņĀĢĒÖĢļÅäĻ░Ć ļåÆņĢäņ¦ĆļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż[4-6]. ļśÉĒĢ£ Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņŗØļÅäļé┤ņĢĢ Ļ▓Ćņé¼ļź╝ ĻĖ░ļ░śņ£╝ļĪ£ ĒĢ£ Chicago classificationņØ┤ ņĀÉņ░© ļäÉļ”¼ ņé¼ņÜ®ļÉśĻ│Ā ņ׳ņ£╝ļ®░ ņŗØļÅäņÜ┤ļÅÖ ņ¦łĒÖśņØś ņ¦äļŗ©ņŚÉ ņĄ£ņĀü Ēæ£ņżĆņ£╝ļĪ£ Ļ░äņŻ╝ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż.

REFERENCES

1. Pandolfino JE, Fox MR, Bredenoord AJ, Kahrilas PJ. High-resolution manometry in clinical practice: utilizing pressure topography to classify oesophageal motility abnormalities. Neurogastroenterol Motil 2009;21:796ŌĆō806.

2. Kahrilas PJ, Bredenoord AJ, Fox M, et al. The Chicago classification of esophageal motility disorders, v3.0. Neurogastroenterol Motil 2015;27:160ŌĆō174.

3. Laing P, Bress AP, Fang J, Peterson K, Adler DG, Gawron AJ. Trends in diagnoses after implementation of the Chicago classification for esophageal motility disorders (v3.0) for high-resolution manometry studies. Dis Esophagus 2017;30:1ŌĆō6.

4. Fox MR, Pandolfino JE, Sweis R, et al. Inter-observer agreement for diagnostic classification of esophageal motility disorders defined in high-resolution manometry. Dis Esophagus 2015;28:711ŌĆō719.

High resolution manometry before POEM procedure. High resolution esophageal pressure topography shows increased IRP (24.7 mmHg) and panesophageal pressurization. POEM, peoral endoscopic myotomy; IRP, integrated relaxation pressure.

Figure┬Ā1.

POEM procedure. (A) Submucosal tunneling. (B) Myotomy. (C) Retroflexion view of cardia. (D) Incision site closure with hemoclipp. POEM, peoral endoscopic myotomy.

Figure┬Ā2.

High resolution manometry after POEM procedure. High resolution esophageal pressure topography shows decreased IRP (7.4 mmHg) after POEM. POEM, peoral endoscopic myotomy; IRP, integrated relaxation pressure.

Figure┬Ā3.

Hierarchial analysis of Chicago classification v3.0 [3]. IRP, integrated relaxation pressure; ULN, upper limit of normal; PEP, panesophageal pressurization; DL, distal latency; EGJ, esophagogastic juction; DCI, distal contractile integral; DES, distal esophageal spasm.

Figure┬Ā4.

Table┬Ā1.

Pressure topography metric utilized in the Chicago classification v3.0 unless otherwise specified, pressures are referenced to atmospheric [2]

| Pressure topography metrics | |

|---|---|

| CDP (time, position)a | Inflection point along the 30 mmHg isobaric contour (or pressure greater than intrabolus pressure in instances of compartmentalized pressurization) at which propagation velocity slows, demarcating peristalsis from ampullary emptying. The CDP must be localized within 3 cm of the proximal margin of the LES |

| DCI (mmHg┬Ęs┬Ęcm)b | Amplitude ├Ś duration ├Ś length (mmHg┬Ęs┬Ęcm) of the distal esophageal contraction exceeding 20 mmHg from the transition zone to the proximal margin of the LES (Clouse, 2nd and 3rd contractile segments)c |

| DL (s)a | Interval between UES relaxation and the CDP |

| IRP (mmHg)b | Mean of the 4 s of maximal deglutitive relaxation in the 10-s window beginning at UES relaxation. Contributing times can be contiguous or non-contiguous (e.g., interrupted by diaphragmatic contraction). Referenced to gastric pressure. |

Table┬Ā2.

Characterization of esophageal contractility: contraction pattern is not scored for ineffective swallows (DCI < 450 mmHg) [2]

PDF Links

PDF Links PubReader

PubReader ePub Link

ePub Link Full text via DOI

Full text via DOI Download Citation

Download Citation Print

Print