스테로이드제의 부작용 관리

Managing Adverse Effects Associated with Long-Term Glucocorticoid Use

Article information

Trans Abstract

The primary steroids produced by the adrenal cortex include glucocorticoids, mineralocorticoids, and androgen precursors. Glucocorticoids are widely used to treat a variety of endocrine and non-endocrine conditions due to their anti-inflammatory and immunosuppressive properties. Approximately 1% of the population undergoes chronic glucocorticoid therapy, and this number is increasing. However, prolonged glucocorticoid use can lead to significant side effects, including adrenal insufficiency, hypertension, diabetes, and osteoporosis. Predicting and managing the adverse effects of glucocorticoids is important for maximizing their benefits while minimizing their risks. In addition, providing thorough education and support to affected patients is essential. Therefore, this review focuses on the management of glucocorticoid-related side effects, particularly the most commonly occurring ones.

서 론

스테로이드 합성은 부신의 피질에서 콜레스테롤로부터 시작되며 당질부신피질호르몬(glucocorticoid), 무기질부신피질호르몬(mineroalocorticoid)과 남성호르몬(androgen)을 생성한다[1]. 그중 당질부신피질호르몬은 1940년대에 발견된 이후로 다양한 질환에 사용되기 시작하였다[2]. 당질부신피질호르몬은 내분비 질환에서 쿠싱증후군을 진단하고 부신기능저하증, 선천부신과다형성의 치료에 사용되고 내분비 질환 이외에서는 항염증작용과 먼역억제작용을 바탕으로 다양한 면역 및 염증 질환을 치료하며 암 치료에도 사용되고 있다[2]. 이와 같이 다양한 적응증으로 인하여 전 세계적으로 당질부신피질호르몬의 사용이 증가하고 있다[3]. 만성 당질부신피질호르몬 사용 유병률은 나라마다 다르게 보고하고 있으나 미국, 영국에서는 성인 인구의 약 1% 정도로 보고하고 있으며[3] 덴마크에서는 1999-2015년 동안 매년 유병률은 3% 정도이고 고령의 경우에는 10%까지 보고하고 있다[4]. 우리나라에서도 지속적으로 증가하여 국민건강보험공단 청구 데이터에 따르면 2013년에는 519,960,000명에서 2022년에는 735,249,000명으로 약 41.4% 증가하였다[5]. 당질부신피질호르몬은 항염증 작용, 면역억제작용으로 치료에 기여할 수 있으나 장기간 사용 시 부신기능저하증, 골다공증, 감염, 심혈관 질환, 고혈압, 사망의 위험이 증가하는 것으로 잘 알려져 있어[2] 효과적인 치료를 위해서는 부작용을 잘 관리하는 것도 중요하다. 본 논문에서는 스테로이드제, 특히 당질부신피질호르몬을 만성적으로 사용할 경우 발생할 수 있는 부작용에 대해서 알아보고자 한다.

본 론

당질부신피질호르몬 유발 부신기능저하증

당질부신피질호르몬 유발 부신기능저하증은 외부에서 투여되는 당질부신피질호르몬에 의하여 부신피질자극호르몬(adrenocorticotropic hormone)이 억제되어 발생된다[6]. 다양한 질환에서 당질부신피질호르몬이 사용되면서 미국이나 영국 인구의 1%가 당질부신피질호르몬을 사용하고 있다고 보고되고 있어[3,7] 많은 환자들이 부신기능저하증의 발생 위험을 가지고 있을 것으로 예상된다. 메타 분석 결과에서는 경구 약제 48.7%, 흡입제 7.8%, 주사제 52.2%, 국소제제 4.7%, 비강 내 4.2%에서 부신기능저하증이 발생한다고 보고하고 있다[8]. 그러나 부신기능 저하 증상, 시상하부-뇌하수체-부신(hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA) 억제 정도 등에 개인차가 커서 용량을 감량하고 중단하는 과정이 쉽지 않다[9]. 이와 관련해서 최근 유럽내분비학회와 미국내분비학회는 만성적으로 당질부신피질호르몬을 사용하는 환자들의 치료에 도움이 될 수 있도록 당질부신피질호르몬 유발 부신기능저하증의 진단과 치료에 대한 가이드라인을 발표하였다[9].

당질부신피질호르몬 사용 환자에게 일반적인 권고사항

일일 당질부신피질호르몬이 분비되는 용량은 히드로코티손(hydrocortisone) 15-25 mg, 프레드니손/프레드니솔론(prednisone/prednisolone) 4-6 mg, 메틸프레드니솔론(methylprednisone) 3-5 mg, 덱사메타손(dexamethasone) 0.2-0.5 mg과 비슷하다. 이 용량보다 많은 용량을 사용하는 경우는 생리학적 범위를 초과한 경우로 정의할 수 있다. 이와 같이 생리학적인 용량 이상, 즉 매일 히드로코티손 15-25 mg 혹은 동등한 용량 이상으로 3-4주 이상 사용하게 되면 부신기능저하증의 발생 위험이 있다[9]. 따라서 내분비 질환이 아닌 질환에서 당질부신피질호르몬을 사용할 때는 환자에게 당질부신피질호르몬의 내분비학적인 영향에 대해 설명을 해야 한다. 장기간으로 고용량 당질부신피질호르몬을 사용하는 모든 환자들에게 치료를 시작할 때 외인성 쿠싱증후군이 발생할 수 있으며 이로 인하여 체중 증가, 근감소증, 고혈압, 고혈당, 골밀도 감소 등이 발생할 수 있음을 설명하여야 한다. 또한 만성 부신기능저하증의 발생 위험이 있으며 수술과 같은 상황에서 스트레스 용량이 필요할 수 있음을 설명하고 당질부신피질호르몬을 감량할 때 당질부신피질호르몬 금단 증상(glucocorticoid withdrawal syndrome)이 발생할 수 있음을 교육해야 한다. 환자들에게 이와 같은 교육을 통해 치료 효과는 극대화하고 이상 반응은 감소시킬 수 있다[9].

비내분비 질환으로 당질부신피질호르몬 사용 후 감량 시 고려해야 할 상황과 부신기능저하증 진단과 치료에 대한 접근법

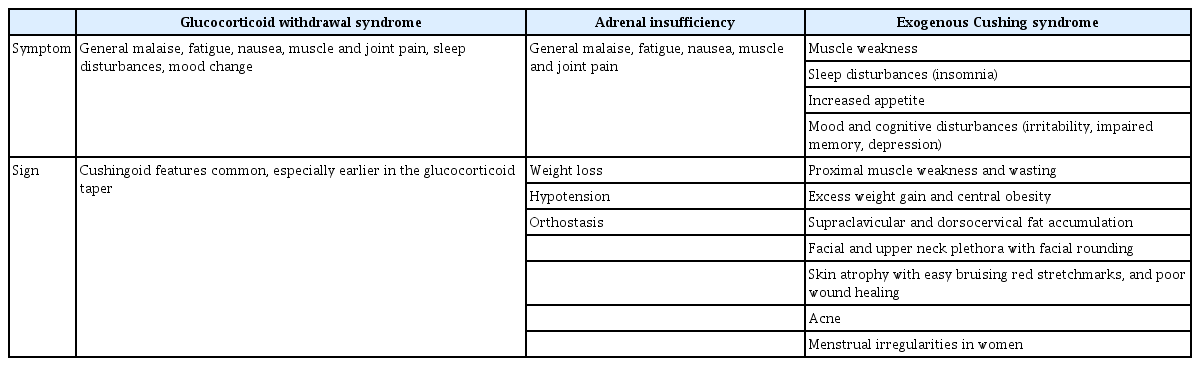

당질부신피질호르몬을 이용한 치료가 끝이 나면 중단을 계획하게 된다. 당질부신피질호르몬을 감량하는 것(glucocorticoid taper)은 기저 질환을 치료를 위해 사용하면서 용량을 줄여 나가는 것(therapeutic taper)과 당질부신피질호르몬 금단 증상과 부신기능저하증을 치료하기 위해 줄여 나가는 것(endocrine taper)으로 정의할 수 있다. 천식 악화, 알레르기 반응 등으로 3-4주 미만 단기간으로 당질부신피질호르몬을 사용하였을 때는 용량과 관계없이 감량하지 않고 중단할 수 있다. 그러나 기저 질환이 조절되고 당질부신피질호르몬이 더이상 필요하지 않는 환자가 3-4주 이상 장기간으로 사용한 경우에는 당질부신피질호르몬을 감량하는 것을 고려해야 한다. 이러한 경우에는 생리학적인 용량에 도달할 때까지 감량해야 하며 용량을 감량하는 동안에는 당질부신피질호르몬 금단 증상이 발생할 수 있다[9]. 당질부신피질호르몬 금단 증상은 생리학적 용량 이상의 범위에서 당질부신피질호르몬을 감량하는 동안 발생한다. 고용량의 당질부신피질호르몬을 장기간 사용 시 발생 위험이 증가하며 피곤, 전신 쇠약, 관절통, 근육통과 같이 증상이 비특이적이고 기저 질환 증상들과 겹치는 경우가 많다[10]. 또한 많은 환자들이 부신기능저하증을 동반하고 있다[11]. 당질부신피질호르몬 금단 증상과 부신기능저하증의 증상이 유사하지만(Table 1) 당질부신피질호르몬 금단 증상의 경우 일일 전체 당질부신피질호르몬 용량이 부신기능저하증에 비해 고용량이며 일일 용량이 히드로코티손 30-35 mg 아래로 줄어들면 증상이 심해진다. 당질부신피질호르몬이 투여되는 경우에는 부신위기의 위험은 낮으며 HPA 축을 검사하는 것은 권장되지 않는다. 당질부신피질호르몬 금단 증상은 천천히 감량하면서 증상을 완화시킬 수 있지만 증상이 심한 경우에는 다시 증상이 완화되는 용량으로 증량해야 한다[9]. 반면 부신기능저하증의 증상은 당질부신피질호르몬 금단 증상과 비슷하나 징후로는 체중 감소와 저혈압이 발생한다(Table 1). 또한 혈액 검사에서 저나트륨혈증과 저혈당이 동반된다. 생리학적인 용량이 부족하거나 아픈 상황과 같이 당질부신피질호르몬 요구량이 증가하는데 적절한 당질부신피질호르몬이 투여되지 않은 상황에서 증상이 나타나며 당질부신피질호르몬이 적절하게 투여되지 않으면 부신위기의 위험이 증가한다. HPA 축을 검사하면 초기에는 부신피질자극호르몬과 코티솔이 낮게 관찰되지만 회복기에는 부신피질자극호르몬이 정상 혹은 증가되어 있다[9].

Clinical signs and symptoms of glucocorticoid withdrawal syndrome, adrenal insufficiency, and exogenous Cushing syndrome

생리학적 범위 이상을 사용하고 있는 환자나 치료 목적으로 당질부신피질호르몬을 사용하고 있는 환자에게 부신기능 저하증에 대한 정기적인 검사는 권장하지 않는다. 덱사메타손과 같은 장기간 작용 당질부신피질호르몬을 사용하는 환자가 약제 사용이 필요하지 않을 경우에는 히드로코티손이나 프레드니손과 같은 단기간 당질부신피질호르몬으로 변경하는 것이 좋다. 생리학적인 용량으로 사용하고 있는 환자가 당질부신피질호르몬을 중단을 고려할 경우에는 부신기능저하증과 관련된 증상과 징후가 있는지 확인하면서 약제를 서서히 감량하거나 아침 혈액 코티솔을 측정하여 HPA 축의 회복을 확인하고 약제 중단을 계획할 수 있다. 먼저 증상을 모니터링하면서 당질부신피질호르몬을 감량하는 방법으로 서서히 감량하면서 특별한 증상이 없으면 중단하며 부신기능저하증의 증상이 있으면 약제를 다시 시작하고 HPA 축이 회복될 때까지 당질부신피질호르몬 사용을 유지한다. 두 번째는 아침 혈액 코티솔을 측정하여 HPA 축이 회복되었는지 확인하고 약제 중단 여부를 결정하는 방법이다(Fig. 1). 혈액 코티솔 수치가 300 nmol/L (10 μg/dL) 이상이면 HPA 축이 회복되었음을 의미하므로 당질부신피질호르몬을 중단해도 된다. 코티솔 수치가 < 150 nmol/L (5 μg/dL)면 생리학적 용량을 지속하고 수개월 이후에 재검하도록 제안하고 있다. 만약 코티솔 수치가 150-300 nmol/L (5-10 μg/dL)면 생리학적 용량을 유지하고 적절한 시간(일반적으로 수주에서 수개월) 후에 아침 코티솔을 재검하거나 급속 부신피질자극 검사와 같은 역동학적 검사를 고려할 수 있다[9]. 일반적으로 당질부신피질호르몬을 감량하거나 중단하는 환자에게 부신기능저하증을 진단하기 위해 역동학적 검사를 시행하는 것을 권고하지 않으나 임상 여건에 따라 시행을 고려할 수 있다[9].

당질부신피질호르몬은 주사제, 경구약제, 흡입제 등 다양한 제형으로 사용되고 있으며 당질부신피질호르몬 유발 부신기능저하증은 모든 제형에서 발생할 수 있다[12]. 당질부신피질호르몬 유발 부신기능저하증을 의심할 수 있는 경우는 다음과 같다. 첫째, 비경구 당질부신피질호르몬 약제를 사용하는 환자이면서 부신기능저하증이 의심되는 증상이나 징후가 있는 경우, 둘째, 여러 가지 제형의 당질부신피질호르몬을 사용하는 환자, 셋째, 고용량의 흡입제나 국소약제를 사용하는 경우, 넷째, 1년 이상의 흡입제나 국소약제를 사용하는 경우, 다섯째, 2개월 이내에 관절 내 당질부신피질호르몬 주사제를 사용한 경우, 마지막으로 강한 사이토크롬P-450억제제를 함께 사용하는 경우이다. 또한 당질부신피질호르몬를 사용 중이거나 사용력이 있는 환자에서 외인성 쿠싱증후군이 관찰되면 당질부신피질호르몬에 의한 부신기능저하증 가능성을 고려해야 한다. 외인성 쿠싱증후군의 증상으로는 근육 약화, 식욕 증가, 기분장애, 인지장애 등이 있고 근위 근력 약화 및 소실, 과도한 체중 증가와 중심성 비만, 불규칙한 생리, 여드름 등의 징후가 동반된다(Table 1). 그 외 고혈압, 이상지질혈증, 골다공증, 생식선저하증을 동반할 수 있다. 외인성 쿠싱증후군은 아침 코티솔 수치가 억제되어 있으며 당질부신피질호르몬의 일일 용량을 생리학적 용량으로 감량한 이후에도 회복하는 데 수개월이 걸릴 수 있다[9].

당질부신피질호르몬을 중단하려고 시도하지만 HPA 축이 1년 이내에 회복되지 않고 생리학적 용량으로 지속적으로 사용해야 하는 경우와 부신위기의 병력이 있는 경우에는 내분비 내과 전문의에게 의뢰하도록 권고하고 있다. 당질부신피질호르몬에 의한 부신기능저하증이 있는 환자의 플루드로코티손(fludrocortisone) 보충은 권장되지 않는다[9].

당질부신피질호르몬 유발 부신기능저하증 환자에서 부신위기 진단과 치료에 대한 권고

당질부신피질호르몬을 현재 사용하거나 최근에 사용한 환자는 당질부신피질호르몬 유발 부신기능저하증을 배제하기 위한 생화학적 검사를 하지 않은 경우에도 스트레스에 노출될 경우 스트레스 용량을 주도록 권고하고 있다. 혈액학적으로 불안정하거나 지속적인 구토, 설사가 없는 경증의 스트레스(외래에서 열이 동반된 경우, 항생제 치료를 하는 경우, 사별과 같은 심각한 감정적 스트레스 등)에는 경구 당질부신피질호르몬을 사용할 수 있다. 이미 프레드니손이나 프레드니솔론 10 mg/day, 히드로코티손 40 mg/day, 덱사메타손 1 mg/day 이상을 사용하는 경우에는 증상이 없으면 용량을 증량할 필요는 없으나 그 외의 경우에는 스트레스가 해소될 때까지 증량한 용량으로 사용해야 한다. 혈액학적으로 불안정하거나 지속적인 구토, 설사가 있는 경우, 중등증에서 중증의 스트레스가 있는 경우와 경구 투여가 불가능한 경우에는 당질부신피질호르몬을 주사하여야 한다. 히드로코티손 100 mg을 정맥 내 혹은 근육 내 투여하고 이어서 24시간 동안 히드로코티손 200 mg (혹은 동등한 용량의 다른 당질부신피질호르몬)을 연속 주입한다. 만약 연속 주입이 안되는 경우에는 히드로코티손 50 mg을 6시간 간격으로 주입하며 이후 환자의 상태에 따라 개별화해야 한다. 환자가 히드로코티손 200 mg/day, 프레드니손 50 mg/day, 덱사메타손 6-8 mg/day 이상 사용하고 있는 경우에는 용량을 증가할 필요는 없다. 전신마취나 국소적 마취가 필요한 경우에는 마취 유도 시 히드로코티손 100 mg 정맥 내 주입하고 24시간 동안 히드로코티손을 주입한 이후 48시간 동안 히드로코티손 40 mg이나 프레드니손 10 mg 혹은 덱사메타손 1 mg을 사용하고 이후에는 기존에 사 용하던 용량대로 유지한다. 환자가 수술 후 합병증이 있을 경우에는 임상 증상에 맞춰 증량된 용량을 사용할 수 있다. 당질부신피질호르몬을 복용하거나 최근에 복용한 이력이 있는 환자가 혈액학적으로 불안정하거나 지속적으로 구토, 설사가 있는 경우에는 부신기능저하증을 배제하기 위한 검사를 시행하지 않았다고 하더라도 약제의 종류, 형태와 용량 상관없이 부신위기를 고려하여 당질부신피질 호르몬을 정맥 내 주입하고 수액 주입을 시행해야 한다. 부신위기가 의심되면 히드로코티손 100 mg을 정맥 내 혹은 근육 내 투여하고 이어서 24시간 동안 히드로코티손 200 mg (혹은 동등한 용량의 다른 글루코르티코이드)을 주입하며 0.9% 생리식염수를 환자 상태에 따라 주입해야 한다(Fig. 2) [9].

당질부신피질호르몬 유발 고혈당

당질부신피질호르몬 사용은 대사에 영향을 미쳐 고혈당을 유발하게 된다. 당질부신피질호르몬 유발 고혈당 효과는 용량 의존적이며 급속하게 나타나고 투여 후 몇 시간 이내에 나타날 수 있다. 당뇨병과 상관없이 고혈당을 유발하여 당뇨병이 동반된 경우에는 조절되지 않는 고혈당으로 동반되고 당뇨병이 없는 경우에도 고혈당 위험이 2배 이상이다[13]. 일차 진료를 받은 환자들을 대상으로 하였을 때 당질부신피질호르몬 치료를하는 환자의 약 2% 정도에서 당질부신피질호르몬 유발 고혈당이 동반되었고[14] 입원한 환자에서는 더 증가하는 것으로 보고되고 있으며 최근 4년간 후향적 연구에 의하면 34%의 발생률이 보고되었다[15]. 따라서 당질부신피질호르몬 치료를 하기 전에 고혈당 발생과 관련된 위험 인자가 있는지 확인하는 것이 고혈당 발생을 예방하는 데 도움이 될 것이다. 당질부신피질호르몬 유발 고혈당의 위험 인자는 당질부신피질호르몬의 제형, 투여 방법, 용량, 이전에 당질부신피질호르몬 유발 고혈당의 기왕력이 있는 경우, 공복혈당장애나 내당능장애가 있는 경우, 당화혈색소 6% 이상인 경우, 고령, 비만, 사구체여과율 40 mL/min/1.73 m2 미만, 면역억제제를 함께 사용하는 경우, 당뇨병의 가족력이 있는 경우이다. 경구약제보다는 주사제로 사용하는 경우 위험성이 높으며 흡입제의 경우는 용량 의존적으로 관련 있고 국소 스테로이드 경우에는 누적 용량과 기간이 영향을 주는 것으로 알려져 있다[13]. 따라서 위험 인자를 가지고 있는 경우에는 당뇨병이 진단되지 않은 경우를 고려하여 당질부신피질호르몬 제제를 사용하기 전에 당화혈색소를 확인하고 혈당을 모니터링하는 것이 필요하다[13]. 당뇨병 기왕력이 없는 경우에는 24-48시간 동안 혈당이 140 mg/dL 이하이면 모니터링을 중단할 수 있다. 외래 환자의 경우 고혈당과 인슐린 결핍과 관련된 증상에 대해 교육해야 하고 혈당 측정을 권장해서 당질부신피질호르몬 유발 고혈당 발생 유무에 대해 모니터링하도록 하는 것이 필요하다[13]. 당질부신피질호르몬 유발 고혈당은 간외인슐린저항성과 인슐린분비장애로 인한 식후 고혈당이 주된 기전이기 때문에 공복 고혈당으로만 진단할 경우 진단을 놓칠 수 있다. 따라서 식후 혈당을 측정하거나 경구당 부하 검사를 이용하여 200 mg/dL 이상인 경우를 확인하는 것이 더 정확하다[13]. 공복 혈당이 140 mg/dL 이상이거나 무작위 혈당이 200 mg/dL 이상인 경우에는 치료를 시작할 것을 권고하며 혈당은 140-180 mg/dL로 유지하는 것이 권고된다. 경구 약제에 대한 세계적인 합의안에 대한 근거가 아직 부족하지만 기전을 고려하면 인슐린이나 인슐린분비촉진제와 함께 인슐린민감제를 사용할 수 있다[13]. 당질부신피질호르몬 유발 고혈당은 주로 입원 시 흔하게 나타나므로 인슐린을 사용하는 것이 적절하다. 당뇨병이 있는 경우에는 혈당 유지를 위해 일반적으로 전체 인슐린 용량의 20-30% 증량하는 것을 권장하고 있다[12]. 프레드니손이나 프레드니솔론은 혈중 농도 최고치가 되는 시간이 4-6시간이므로 작용 시간이 4-6시간인 neutral protamine hagedorn (NPH)를 함께 투여하는 것이 도움이 될 수 있다[16]. 따라서 프레드니손이나 프레드니솔론을 투여할 때 기존의 기저 인슐린이나 약제에 추가하여 NPH 인슐린을 함께 사용하여 혈당을 개선할 수 있다[17]. 고용량의 당질부신피질호르몬을 사용하는 경우에는 식후 인슐린과 교정 인슐린이 40-60% 이상 필요한 경우도 있다[16]. 외래에서 인슐린을 새로 시작하는 경우라면 몸무게와 당질부신피질호르몬의 용량을 고려하여 시작할 수 있는데 프레드니솔론 10 mg/day, 덱사메타손 2 mg/day인 경우에는 기저 인슐린을 0.1 IU/kg/day로 시작하고 프레드니솔론 ≥ 40 mg/day, 덱사메타손 ≥ 8 mg/day인 경우에는 기저 인슐린을 0.4 IU/kg/day로 시작할 수 있다[13].

당질부신피질호르몬 유발 골다공증

만성적으로 당질부신피질호르몬을 사용한 경우 약 12%에서 증상을 동반한 골절이 진단되고[18] 27-51%는 방사선상에서 척추 골절이 발견된다[19]. 당질부신피질호르몬 유발 골다공증은 급속하게 골흡수가 증가하고 골형성과 뼈세포를 억제하여 당질부신피질호르몬 첫 3개월 이내에 골밀도 감소와 상관없이 골절의 위험이 증가한다[20]. 따라서 조기에 위험도를 평가하고 중재하는 것을 권장하고 있다. 골다공증 진료지침에는 장기간 복용(프레드니솔론 사용량 기준 하루 2.5 mg 이상, 3개월 이상 복용)한 경우 40세 이상에서 사용 가능한 fracture risk assessment tool (FRAX), 이전 골절력, 골밀도, 당질부신피질호르몬 용량 등을 반영하여 초기 골절 위험도 평가를 시행하고 약제 사용 시작 6개월 내에 초기 골절 위험도를 평가하며 지속하는 경우 매 12개월마다 재평가를 하도록 권고하고 있다[21]. 우리나라 보험에서 골밀도 검사 급여 기준은 진단 시 1회 및 추적 검사의 실시 간격은 1년 이상으로 되어 있으나 스테로이드를 3개월 이상 복용한 경우에는 정상 골 밀도인 경우 첫 1년에 1회 측정하고 그 이후부터는 2년에 1회, T-점수 ≤ -3.0인 경우 첫 1년은 6개월에 1회씩, 그 이후부터는 1년에 1회 시행할 수 있다. 따라서 환자의 골밀도 검사 시행력을 확인하고 검사를 진행하는 것이 필요할 수 있다[21]. 치료는 40세 이상의 고위험군(-3.5 < T-점수 ≤ -2.5 혹은 보정 FRAX 10년 내 주요 골다공증 골절 위험 20-30%, 고관절 위험 3.0-4.5%), 초고위험군(과거 골다공증 골절이 있거나 T-점수 ≤ -3.5 혹은 보정 FRAX 10년 내 주요 골다공증 골절 위험 ≥ 30%, 고관절 위험 ≥ 4.5%, 고용량 당질부신피질호르몬 사용한 경우 혹은 농축 사용량 1년에 5 g 이상) 환자는 골다공증 약물 치료가 권고되며 경구 비스포스포네이트 치료가 권고된다. 보정 FRAX는 프레드니솔론 사용량을 기준으로 7.5 mg/day를 초과할 경우에는 FRAX로 산출한 10년 내 주요 골다공증 골절 위험에 1.15를 곱하고 10년 내 고관절 골절 위험에 1.20을 곱한 값을 사용하는데 고용량 당질부신피질호르몬은 프레드니솔론 하루 30 mg 이상, 30일 이상으로 정의한다. 골다공증 치료 시작 12개월 후 골다공증 골절이 발생하거나 의미 있는 골밀도 감소가 있는 경우 다른 종류의 치료 약물로 변경을 고려할 수 있다. 당질부신피질호르몬을 중단한 경우에 새로운 골다공증 골절 발생이 없고 골밀도 T-점수 -2.5 이상인 경우에는 치료를 중단하고 칼슘과 비타민D 보충을 지속하며 데노수맙, 부갑상선호르몬수용체작용제, 로모소주맙을 사용한 경우이면 순차적 치료를 반드시 해야 한다[21]. 그러나 현재 우리나라 골다공증 치료 일반 원칙에는 투여 대상 6개월 이내에 최소 90일을 초과하여 프레드니솔론을 총 450 mg 이상 또는 그에 상응하는 당질부신피질호르몬 약제 용량을 투여받는 경우에 요양 급여가 인정되므로 환자의 스테로이드 용량과 기간 확인이 필요하다[21].

결 론

당질부신피질호르몬은 항염증작용, 면역억제작용으로 치료 효과가 우수하여 다양한 질환에서 널리 사용되고 있으며 그 사용량이 증가하고 있다. 그러나 장기적으로 사용 시에는 부신기능저하증, 고혈당, 골다공증과 같은 여러가지 부작용을 유발할 수도 있다. 이를 예방하기 위해서는 사용하기 전에 위험인자 유무를 파악하고 미리 대처하며 환자들에게도 발생할 수 있는 증상과 대처 방안에 대한 교육을 통해 치료 효과는 최대화하면서 부작용을 줄일 수 있도록 노력해야 할 것이다.

Notes

CONFLICTS OF INTEREST

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

FUNDING

None.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

M.K.K. made substantial contributions to the conception and design of this review article. M.K.K. was responsible for drafting the article and critically revising it for important intellectual content. Furthermore, M.K.K. agrees to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.