과호산구증이 동반된 조절되지 않는 천식

Uncontrolled Asthma with Hypereosinophilia

Article information

Trans Abstract

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) is a rare inflammatory disease characterized by asthma, necrotizing vasculitis, extravascular granulomas, and blood and tissue eosinophilia. EGPA progresses through prodromic, eosinophilic, and vasculitic phases. These phases often overlap and sometimes do not progress in the expected sequence. A diagnosis of EGPA should be considered in patients who present with asthma, chronic rhinosinusitis, and eosinophilia, especially when evidence of end-organ involvement such as peripheral neuropathy, lung infiltrates, cardiomyopathy, or issues affecting the skin, gastrointestinal tract, or kidneys is present.

증례: 35세 여자가 호흡 곤란이 지속되어 병원에 왔다. 환자는 20세에 천식 진단 이후 간헐적으로 중간 용량의 흡입 스테로이드/지속성 베타2항진제와 류코트리엔수용체길항제를 사용하며 지내던 중 최근 1주일 전부터 밤에 호흡 곤란이 악화되었고 기침, 가래, 콧물, 후비루, 전신 쇠약감, 귀가 꽉 찬 느낌, 청력 감소, 전신 쇠약 및 근육통, 양손 저림을 동반하였다. 비염과 중이염이늘 반복되었고 집먼지진드기, 꽃가루에 알레르기가 있다고 알고 있었으며 세프포독심항생제 알레르기 병력이 있었다. 무흡연자이고 사무직 근무 중이며 반려동물은 키우지 않았다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 103/67 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.0℃, 산소포화도 98%였고 청진상 양쪽 폐야 다성 천명음(polyphonic wheezing)이 확인되었다.

혈액 검사에서는 백혈구 8,990/mm3 (호중구 48.0%, 임파구 12.0%, 단핵구 8.0%, 호산구 32.0%), 총 호산구 수 2,876개/µL, 혈색소 13.6 g/dL, 혈소판 301,000/mm3, 혈중 요소 질소 7.6 mg/dL, 크레아티닌 0.8 mg/dL, 아스파테이트아미노전이효소 21 IU/L, 알라닌아미노전이효소 14 IU/L, C-반응 단백 0.06 mg/dL, 총 면역글로불린E (immunoglobulin E, IgE) 134.6 U/mL였다. 흉부 X-선에서는 좌측 설상엽 전반적 음영 증가, 부비동 X-선에서는 양측 만성 부비동염이 관찰되었고(Fig. 1) 흉부 computed tomography에서는 좌측 설상엽, 좌하엽의 다병소성 간유리음영과 경화가 관찰되었다(Fig. 2). 표준 12유도 심전도(electrocardiogram)는 정상 동리듬이었고 폐기능 검사에서는 1초간 강제 호기량(forced expiratory volume in 1 second, FEV1) 2.02 L (68% 예측치), 강제 폐활량(forced vital capacity, FVC) 2.81 L (81% 예측치), FEV1/FVC 72로 확인되었으며 기관지확장제 반응 검사는 음성이었다(Fig. 3). 양손 저림으로 시행한 신경전도속도 검사에서 신경병증이 확인되었다.

과호산구증(hypereosinophilia, HE)에 대한 감별 진단을 위하여 시행한 말초혈액 도말 검사 결과 호산구 증가 이외에 특이 소견은 보이지 않았고 기생충 혈청 검사인 간흡충, 폐흡충, 유구낭미충, 스파르가눔, 개회충 항체 모두 음성이었다. 대변 검사에서 기생충은 확인되지 않았고 비타민 B12 999 pg/mL, 항호중구세포질항체(anti-neutrophil cytoplasmic antibody, ANCA)와 ANCA 확진 검사(proteinase-3, myeloperoxidase) 모두 음성이었다. 크레아틴키나제(creatine kinase, CK) 100 U/L, 심장형 크레아틴키나제(CK myocardial band) 0.815 ng/mL, 트로포닌-T (troponin-T) < 0.003 ng/mL, pro brain natriuretic peptide (proBNP) 35.03 pg/mL, IgG 1,170 mg/dL, IgM 134 mg/dL, IgA 152 mg/dL, IgG1 아형 5,430 mg/dL, IgG2 아형 4,856 mg/dL, IgG3 아형 769 mg/dL, IgG4 아형 226 mg/dL로 모두 정상 범위였다.

상기 진찰과 검사 결과를 바탕으로 환자의 문제는 천식 급성 악화, 호산구 증가와 폐 침윤 소견이었다. 천식 급성 악화는 흡입기 치료를 비롯한 전신 스테로이드 투여와 함께 세균성 폐렴에 대한 3세대 세팔로스포린항생제 치료를 시행하였다. 치료 후 호흡 곤란과 천명 호전, 흉부 영상 음영 감소와 호산구 감소를 보여 전신 스테로이드와 경험적 항생제 치료를 종료하였다. 하지만 1개월 뒤 호흡 곤란과 천명, 호산구 상승(혈액 호산구 21.0%, 총 호산구 수 2,450개/µL)과 흉부 영상 검사상 폐 침윤이 반복되는 경과를 보였다. 당시 기침, 가래, 발열 등 증상을 동반하지 않아 폐 침윤에 대하여 감염성 폐렴 외의 질환을 배제하기 위하여 경피폐조직 검사를 시행하였다. 폐조직 검사 결과 호산구 폐 침윤과 혈관염 소견이 확인되었다. 이로써 천식, 말초 혈액 호산구 증가, 신경병증, 이동성 폐 침윤, 부비동 이상과 조직에서 호산구의 혈관와 침윤을 만족하여 호산구육아종증다발혈관염으로 진단하였다.

이후 환자는 전신 스테로이드와 사이클로포스파마이드 치료(총 11회)를 통한 관해 유도와 유지 치료를 시행하였으나 전신 스테로이드 감량 시 천식 악화, 폐 병변 재발, HE, 양손 저림이 반복되며 전신 스테로이드 유지 용량이 점차 증가하여 항interleukin-5항체(anti-interleukin [IL]-5 antibody)를 추가하였고 이후 증상 악화 없이 유지 중이며 전신 스테로이드는 50% 이상 감량하였다.

본 론

호산구증가증과 호산구 침윤 질환

호산구증가증(eosinophilia)은 말초 혈액 1 μL당 호산구가 500개 이상인 경우로 정의하며 호산구 수에 따라 경증(500-1,500개/μL), 중등증(1,500-5,000개/μL), 중증(> 5,000개/μL)으로 분류한다. 경증의 호산구 증가는 조직을 침범하는 경우가 드물지만 중등도 이상일 경우 장기 손상이 발생할 수 있다. 이차성 호산구증가증은 호산구를 타겟하는 사이토카인인 IL-3이나 IL-5, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor에 의해 유발되며 혈액암에 의한 호산구증가증은 악성 클론으로부터 기인한다. 하지만 호산구 증가의 원인이 사이토카인에 의한 반응성 증가인지 악성 클론에 의한 상승인지는 호산구 수치만으로 구분하기 어렵다[1-3].

호산구는 혈중 증가뿐 아니라 조직 침윤을 통해 다양한 장기 질환을 유발하는데, 침윤 장기에 따라 호산구폐질환, 호산구위장질환, 호산구육아종증다발혈관염 등으로 다양하게 나타난다. 그중 호산구폐질환은 말초혈액의 호산구 증가와 흉부 X선 검사에서 폐 침윤이 관찰되거나 폐조직 검사에서 호산구 침윤이 관찰되는 경우, 기관지폐포세척액 내 호산구의 비율이 증가한 경우를 지칭한다. 호산구폐질환은 단순폐호산구증(simple pulmonary eosinophilia), 급성 호산구폐렴(acute eosinophilic pneumonia), 만성 호산구폐렴(chronic eosinophilic pneumonia)이 포함되며 이외에도 알레르기기관지폐아스페르길루스증(allergic bronchopulmonary aspergillosis)이나 호산구육아종증다발혈관염도 이에 해당된다[1].

호산구육아종증다발혈관염

호산구육아종증다발혈관염은 드문 염증성 질환으로 천식과 만성 비부비동염, 호산구증가증이 있으며 말초 장기 손상(말초 신경병증, 폐 침윤, 심근병증, 피부, 위장관, 신장 손상 등)이 동반될 경우 의심할 수 있다. ANCA는 호산구육아종증다발혈관염 환자의 30-40% 정도에서 확인되며 사구체신염이나 신경병증, 자반병과 같은 혈관염 증상과 관련된다. 반면 ANCA 음성 호산구육아종증다발혈관염 환자들에서는 심근병증이나 폐 침범이 좀 더 흔한 것으로 알려져 있다[4-6]. ANCA에 따른 호산구육아종증다발혈관염의 임상 특성은 표 1과 같다.

호산구육아종증다발혈관염은 전구 알레르기 단계(prodromic allergic phase), 호산구 단계(eosinophilic phase), 혈관염 단계(vasculitic phase)의 총 3가지 단계를 거쳐 진행하는 것으로 알려져 있으나 이러한 단계는 종종 겹쳐서 나타나기도 하고 때로는 알려진 순서대로 진행하지 않는 경우도 있다[5,6]. 알레르기내과 영역에서는 주로 전구 알레르기 단계나 호산구 단계의 호산구육아종증다발혈관염 환자들을 만날 가능성이 높으며 류마티스내과 영역에서는 혈관염 단계의 환자들을 만날 가능성이 높다.

호산구육아종증다발혈관염 질환의 역사를 살펴보면 1951년 Churg과 Strauss가 심한 천식과 말초혈액 호산구 증가를 보인 환자들의 부검 소견에서 호산구 침윤을 동반한 괴사혈관염과 육아종 형성을 발견하고 이를 척-스트라우스증후군(Churg-Strauss syndrome)으로 부르기 시작하며 처음으로 명명되었다. 이후 2012년 Chapel Hill Consensus Conference에서 척-스트라우스증후군을 ANCA 관련 혈관염(ANCA-associated small vessel vasculitis)의 한 아형으로 분류하며 호산구 육아종증다발혈관염으로 명명하였다[1].

1990년 미국류마티스학회(American College of Rheumatology, ACR)에서는 혈관염 환자에서 다음 6가지 진단 기준 중 4가지 이상을 만족할 경우 호산구육아종증다발혈관염으로 정의하였는데 천식, 말초 혈액 호산구 증가(> 10%), 신경병증(neuropathy), 이동성 폐 침윤(non-fixed pulmonary infiltrates), 부비동 이상, 조직에서 호산구의 혈관 외 침윤이다[5]. 이후 2022년 ACR/유럽류마티스학회(European Alliance of Associations for Rheumatology, EULAR)에서는 small-, medium-vesell vasculitis를 진단할 때 호산구육아종증다발혈관염으로 분류하기 위한 기준을 제시하였고(Table 2) 임상 기준에는 폐쇄성 기도 질환, 비용종, 다발성단신경염(mononeuritis multiplex)이 포함된다. 진단 검사/조직 생검 기준에는 말초혈액 호산구 수, 조직 생검에서 혈관외 호산구 우위 염증(extravascular eosinophilic-predominant inflammation)이 있을 경우 호산구육아종증다발혈관염 진단이 고려된다[6].

하지만 혈관염에 대한 조직학적 확인은 어려우나 다른 기준을 모두 만족하는 경우 이를 호산구육아종증다발혈관염으로 진단할 수 있을지에 대해서는 논란의 여지가 있다. 예를 들어 호산구가 폐를 침범하고 천식이 동반된 HE 환자의 경우 혈관염에 대한 조직학적 증거가 없을 경우 이를 호산구 단계(eosinophilic phase)의 호산구육아종증다발혈관염으로 진단할 수 있을지 혹은 과호산구증후군(hypereosinophilic syndrome, HES)으로 진단해야 하는지에 대한 고민은 남아있다[4-6]. 최근 2023년 호산구장애와 관련 증후군에 대한 전문가 의견서에서는 호산구육아종증다발혈관염과 같은 기존에 정의된 호산구 증가를 동반한 증후군들을 이차 HES의 특수 변이형(special variants)으로 분류하여 정리하였다[3].

호산구육아종증다발혈관염 치료의 핵심은 전신 스테로이드이며 치료 요법은 질환의 중증도에 따라 결정된다[5]. 중증 호산구육아종증다발혈관염은 불리한 예후 인자를 가진 경우로 정의되며 five-factor score (신기능 부전, 단백뇨, 심근병증, 위장관 침범, 중추신경계 침범)와 말초신경병증, 폐포출혈과 같은 드문 증상이 포함된다. 호산구육아종증다발혈관염 치료는 관해 유도(remission induction)와 관해 유지(remission maintenance)로 구성되며 모든 새롭게 발생된 활동성 호산구육아종증다발혈관염의 관해 유도를 위한 초기 치료는 전신 스테로이드를 이용한 치료이다. 여기에 중증 호산구육아종증다발혈관염의 특징을 보인다면 사이클로포스파마이드나 리툭시맙을 관해 유도 시 추가할 수 있다. 관해 유지 치료 역시 중증도에 따라 결정되며 중증의 경우 리툭시맙이나 IL-5를 표적으로 하는 생물학적 제제인 메폴리주맙, 혹은 다른 질병조절항 류마티스제(disease-modifying antirheumatic drugs)와 전신 스테로이드를 함께 투여할 수 있다. 반면 중증 특징을 보이지 않는 호산구육아종증다발혈관염의 관해 유지를 위해서는 전신 스테로이드 단독 혹은 전신 스테로이드와 메폴리주맙 병행 치료를 고려할 수 있다. 다만 꼭 기억해야 할 것은 전신 스테로이드는 합병증 발생을 줄이기 위하여 가장 최소한의 유효 용량으로 사용해야 한다는 점이다. 최근 고무적인 것은 중증 천식의 치료제로 개발된 IL-5를 표적으로 하는 다양한 생물학적 제제가 호산구육아종증다발혈관염의 치료제로써 효과를 보여주었다는 점이다. 특히 전신 스테로이드 사용량을 줄이고 호산구육아종증다발혈관염의 임상 관해에 도달시켜줄 수 있는 것으로 확인되었다. 이를 바탕으로 메폴리주맙과 벤라리주맙이 호산구육아종증다발혈관염의 치료제로 허가되었다[7,8].

호산구 증가에서 호산구육아종증다발혈관염의 감별 진단

천식과 만성 비부비동염, 호산구증가증이 있으며 말초 장기 손상(말초 신경병증, 폐 침윤, 심근병증, 피부, 위장관, 신장 손상 등)이 진행할 경우 드물지만 중증 질환인 호산구육아종증다발혈관염을 의심해 보아야 하며 이를 감별하기 위해서는 호산구증가증 접근에 대한 이해가 필요하다.

HE는 중등증 이상의 호산구 증가(1,500개/μL 이상)가 4주 간격으로 2회 이상 확인되는 경우로 정의되며 최근 2023년에 발표된 전문가 의견서에서는 4주 간격을 2주 간격으로 변경하는 것을 제안하였다[2,3]. HES는 HE와 함께 조직호산구증가증(tissue eosinophilia)으로 인한 장기 손상이나 부전이 동반되며 장기 손상을 설명하는 다른 주요 원인이 없을 경우로 정의하며 호산구육아종증다발혈관염은 이차 HES의 특수 변이형으로 분류된다[1-3].

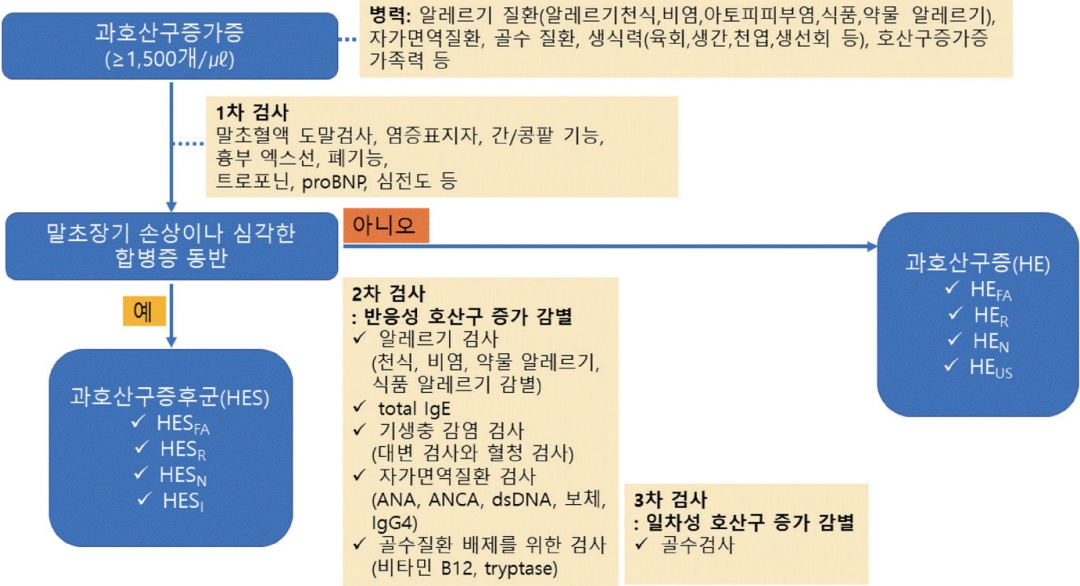

HE를 보이는 환자가 내원하였을 때 진단을 위한 알고리즘은 그림 4와 같다. 일차적으로 말초 장기 손상이나 심각한 합병증이 있는지 확인하여야 하며 이를 위해 염증 표지자, 간과 신기능, 흉부 X선, 폐기능, 트로포닌, proBNP, 심전도, 심장초음파 등의 검사를 시행한다. 장기 손상이나 부전이 동반되며 장기 손상을 설명하는 다른 주요 원인이 없을 경우 HES로 진단한다[9,10].

Differential diagnostic algorithm for hypereosinophilia (HE). proBNP, pro brain natriuretic peptide; IgE, immunoglobulin E; ANA, antinuclear antibody; ANCA, anti-neurophil cytoplasmic antibody; dsDNA, double-stranded DNA; IgG4, immunoglobulin G4.

HES는 원인에 따라 4가지 아형으로 나뉘며 가족력이 있을 경우 유전(가족)성, HE를 유발하는 원인이나 기저 질환을 동반하는 경우 이차(반응)성, 혈액학적 검사 이상이 있을 경우 클론(종양)성, 이러한 모든 검사 결과에도 이상 소견이 발견되지 않는다면 특발성으로 분류된다. 임상적으로는 이차(반응) HE를 감별해야 하는 경우가 가장 흔하며 이를 감별하기 위하여 알레르기 검사(천식, 비염, 약물 알레르기, 식품 알레르기 감별), 기생충 감염 검사(대변 검사와 혈청 검사), 자가 면역 질환 검사(antinuclear antibody, ANCA, double-stranded DNA, 보체, IgG4), total IgE, 기저 골수 질환 배제를 위한 비타민 B12, tryptase 검사를 시행한다. 이후 다른 이차 원인이 배제되고 HE가 지속된다면 일차성 HE 감별을 위하여 골수 검사 등의 혈액학적 검사(hematologic work-up) 시행을 고려한다[9,10].

결 론

조절되지 않는 천식에서 호산구증가증이 발견된다면 천식 급성 악화로 인한 일시적 호산구 상승인지 또는 천식과 호산구증가증이 동반된 드물지만 중증 질환인 호산구육아종증다발혈관염 가능성이 있을지 감별이 필요하다. 만약 호산구 증가가 지속되고 말초 장기 손상(말초신경병증, 폐침윤, 심근병증, 피부, 위장관, 신장 손상 등)이 동반되어 있다면 호산구육아종증다발혈관염 진단을 고려하고 불리한 예후 인자 유무에 따라 관해 유도와 관해 유지 치료를 계획한다. 특히 IL-5를 표적으로 하는 생물학적 제제를 적극적으로 고려하여 장기적인 전신 스테로이드 사용을 지양하고 이에 따른 합병증을 줄이려는 노력이 필요할 것으로 생각된다.

Notes

CONFLICTS OF INTEREST

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

FUNDING

This study was supported by a grant from the National Research Foundation of Korea (NRF-2021R1G1A1094123) and by a grant of the Korean Health Technology R&D Project through the Korean Health Industry Development Institute (KHIDI), funded by the Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea (grant number: RS-2024-00403700).

AUTHOR CONTRIBUTIONS

Mi-Ae Kim: conceptualization, writing - original draft, writing - review & editing, visualization, project administration, funding acquisition.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.